(報新聞/鄒志中 特稿) 賴清德總統日前透過《華盛頓郵報》表示,將拋出規模高達400億美元(約新台幣 1.25 兆元)的「國防特別預算案」,這項提案不僅是台灣國防現代化的急迫宣示,更是對台灣政治、財政永續性及民主程序的一次史無前例的巨大考驗。

這筆被外界稱為台灣史上規模最大、爭議最深的國防支出,絕不僅是單純的數字加碼,而是牽動台灣未來數十年發展的「三重衝擊」:

- 程序正義的挑戰: 總統決策的優先順序是否已由「國外先行表態,國內補行說明」來取代民主的審議?

- 財政永續的危機: 國家財政能否承受單一政策導致的巨額舉債和對其他民生預算的「排擠效應」?

- 戰略效益的質疑: 在美國產能嚴重受限下,一次性的大筆支出真能有效提升戰力,還是只是投入「無底洞黑箱」?

這三條線的交錯,使這項特別預算成為了引爆台灣社會最具爭議的火藥庫。

國家資源重新洗牌:1.25 兆元的財政衝擊與機會成本

在評估 1.25 兆元的份量時,台灣必須將其置於國家總體財政框架中檢視,這是一場嚴肅的算術而非情緒的爭辯。

規模震撼:比常規的年度國防預算高出 約 2.52 倍。

2025年中央政府總預算:2.9 兆元,國家年度總支出。

常規國防預算: 4,950 億元,佔總預算約 17 %。

本次特別預算提案: 1.25 兆元,相當於 2.52 年的常規國防總預算。

換言之,這筆特別預算幾乎是國家在未來一年內常規國防投資的兩倍多。這代表著資源的巨型移轉(Giant Resource Transfer),這將產生極大「機會成本」的排擠效應:

排擠效應: 1.25 兆元約等於 13.5 個長照 2.0 的年度預算(2025年台灣長照 2.0 的年度預算規模927億元)。如此巨額的軍費支出,將嚴重影響台灣其他社會福利、教育、基礎建設…等項目的優先順序。

舉債風險升高: 依現行推算,若加上常規國防與其他特別預算,這次 1.25 兆元的軍購案,恐將使台灣的舉債規模直逼 5,000 億元。這筆沉重債務將直接由未來的青年世代所背負。

核心財政警訊: 台灣並非無力花費 1.25 兆,但國家財政絕對不能承受一項「沒有公開透明財源規劃」的巨額軍費支出。政策的永續性,遠比單筆金額更具風險性。

對內噤聲、對外表態:程序正義的制度性危機

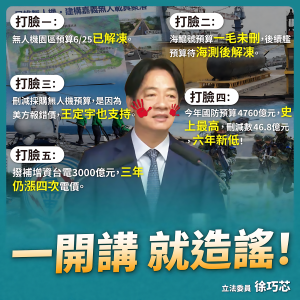

這項提案之所以引發台灣的政治大地震,關鍵點不在於國防本身,而在於總統宣布政策的「順序」:國內根本就尚未定調,賴總統便已向國際媒體大肆宣傳。

賴清德總統選擇先透過國際重量級媒體投書,向美國盟友表達台灣提升自我防衛能力的決心,但此舉在台灣卻造成了嚴重的「程序疏失」:

國家戰略未經社會辯論。

預算規模未向國會報告與溝通。

財源籌措方式未向台灣人民說明。

這種「黑箱」的決策模式,被在野黨嚴厲批判為「行政權凌駕立法權,直接向美方宣示政策」,甚至被視為台灣民主史上首次:將重大國安政策的驗證場域,從國會殿堂轉移到了國際媒體的版面。

危險的制度訊號:

台灣軍購政策即使方向正確,但若「程序正義被繞過」,其正當性也將嚴重受損。台灣社會最擔憂的,是此案開創了一個危險的先例:未來國家重大政策是否將不再需要經過國會的充分討論與授權,只需得到國際的認可即可實行?

三、戰略盲點:一次性大爆發無法解決長期產能與採購問題

雖然我們必須承認台海威脅確實上升(如解放軍軍費持續成長,並設定 2027 年達成初步攻台能力),台灣不得不加強軍購防衛。然而,關鍵在於:補強戰力 ≠ 一次性的財政大爆發。

單筆 1.25 兆元的軍購案,必須面對美國軍工產業的殘酷現實:

美國軍工產能與時程瓶頸:

美國國防部自己都已承認,其國防產能無法在短期內滿足盟友們激增的軍購需求。主要軍購項目平均需要:

海軍艦艇/複雜系統:5–10 年。

飛彈/精準彈藥:4–6 年。

新式戰機/後勤訓練:3–5 年。

台灣若採取「急單式」的巨額軍購採購,只會面臨三個非常不利的後果:

- 產線塞車: 大幅延長台灣軍購的交貨期,導致台灣戰力的空窗期拉長。

- 價格膨脹: 在急迫需求下,台灣的議價能力立即減弱,被迫支付更高昂的價格。

- 裝備非最適化: 可能被迫採購非當前作戰需求最適用的即將淘汰的舊型(後續零組件補充困難)或替代性裝備。

如果台灣政府無法清楚解釋這 1.25 兆元究竟能買到什麼?確定的交付時程如何?軍事效益為何?這筆錢就可能被投入缺乏監督的「軍購黑箱」。

國際比較:他國國防強化皆採漸進式規劃

相較於台灣的「突襲式一次性加碼」,國際盟友們在提升其國防能力時,皆採取有計畫、逐年調整的模式,以維持財政的穩定與接受國會的監督:

日本:國防費用倍增計畫(GDP 1% → 2%),採「五年規劃」逐年調整,確保財源與進度穩定。

南韓:長期固定投入(GDP 約 2.7%),每年依威脅評估逐步微調,避免單筆軍購巨額的波動。

美國:年度預算制,所有重大軍事計畫皆須經嚴格的國會審查與授權。

台灣模式的「倉促」與「不透明」,在國際上是極為罕見。

世代重擔與永續發展:財政負擔比想像中更脆弱

單純談論國債數字,或許不夠具體。但若結合台灣的財政體質與未來社會結構,便可見其脆弱性。

兩個核心財政數據的警訊:

- 稅收佔 GDP 比例過低: 台灣約僅 12%(OECD 國家平均約 34%)。這代表台灣政府的「可支配財政能量」相對有限,一旦出現巨額特別支出,對常規預算的排擠作用將更為顯著。

- 超高齡社會的迫近: 台灣在2025年便已進入「超高齡社會」(老年人口佔比 20%)。未來每一元的政府支出,將有越來越大的比例被「銀髮支出」如健保、長照、退休金…等結構性支出給鎖死。

將 1.25 兆元的特別預算投入國防,台灣政府必須坦誠面對三個問題:

- 財政替代方案: 其他民生政策將被犧牲多少?

- 稅負調整: 是否需透過大幅度增加其他的稅收來支應舉債利息與本金?

- 世代公平: 台灣青年世代將因此背負多少的財政重擔?

如果這些根本的財政永續性問題沒有答案,這項預算案就不能被視為負責任的國家治理。

安全建立在透明與正當性之上

賴政府的戰略意圖或許是為了在美國大選前,向華府發出「台灣願意承擔防衛責任」的明確訊號。然而,將國防政策變成一場優先於國內審議的「外交表態」,使立法院的國會攻防變成國際政治的延伸,最終受損的是台灣民主制度的穩定性。

台灣社會並非不願支持國防加碼,但絕對無法接受在缺乏以下清晰答案的情況下就必須貿然買單:

- 錢錢從哪裡來?(明確的財源、還款計畫)

- 效益在哪裡?(裝備清單、獲得時程、戰略目標)

- 程序正義為何要跳過立法院?(民主程序的彌補與承諾)

1.25 兆元或許能買到些防衛性的武器,但絕對買不到台灣民主程序的正當性,更買不到台海真正的穩定與世代的財政安全。台灣真正需要的,是建立在更加透明、審慎、財政確定、且政治訊號一致基礎上的強大防衛能力。倉促且又明顯缺乏說服力的「黑箱保護費」,只會加劇台灣內部的「分裂」與「不信任」。