(報新聞/鄒志中 特稿) 「社會創新」十年啟示錄!當「社會企業世界論壇」(SEWF)首度登陸亞洲、選擇在臺灣登場時,這個國際盛會的背後意義,遠超過一次政策宣傳或展覽活動。它象徵著臺灣社會創新十年來的努力,終於被世界看見;同時,也提醒我們,站上國際舞台之後,更艱難的挑戰才正要開始。

在松山文創園區舉行的論壇以「共築未來:齊心行動,為人類與地球而努力」為主題,聚焦高齡化、氣候變遷、人工智慧與青年就業等四大議題,吸引來自27國、近百位講者與36國參與者。看似光鮮亮麗的舞台,其實映照出當代經濟最深層的焦慮:科技變革加速、勞動市場分化、氣候危機逼近,而政策的應對速度,始終落後於現實。

從「社會企業」到「社會創新」:十年的政策轉向

臺灣自2014年推動「社會企業行動方案」,至2018年升級為「社會創新行動方案」,這條政策軌跡揭示了政府觀念的轉變:從鼓勵社會企業的「利他創業」,到推動跨部門協作的「系統創新」。然而,這場看似平順的轉型,其實暗藏結構性矛盾。

經濟部強調,社會創新生態系帶動超過新臺幣77億元的「責任消費與生產」採購金額,促成百家企業與社會組織合作。這當然是亮眼的數字,但問題是——這些合作是否真正改變了企業的核心營運模式?還是停留在形象工程與短期專案?正如哈佛學者波特(Michael Porter)所言:「企業若只在外圍行善,而非改造價值鏈本身,就無法真正創造共享價值。」臺灣的挑戰,正是如何從「補助導向」走向「結構轉型」。

國際舞台的榮耀與壓力

這次論壇讓世界看到臺灣的社會創新能量,也讓我們照見自己在國際對話中的位置。來自歐洲的社企代表關心「碳中和供應鏈」,澳洲與東南亞的青年創業者則討論「在AI時代維持人性價值」。臺灣代表團則展示AI防災、綠能監控、再生紡織…等案例,從表面上看已無明顯落差,但深層問題仍在:多數臺灣中小企業仍處於追趕式轉型階段,缺乏足夠的資金、法規彈性與跨域人才。

論壇現場的主題展「中小微企業多元永續創新展」中,20家參展企業幾乎都以技術創新為亮點,從AI無人機、防災應用到廢棄物再生,展現創新活力。然而,這些案例也凸顯政策依賴的現實。許多企業是因政府計畫得以試水溫,一旦補助結束,商業模式能否持續,仍是一個未知數。

換句話說,臺灣站上SEWF舞台,固然象徵肯定,但同時也是壓力測試——我們能否以「永續實踐」的標準,通過國際社會的檢驗?

政策的「雙重結構」:補助推進與市場瓶頸

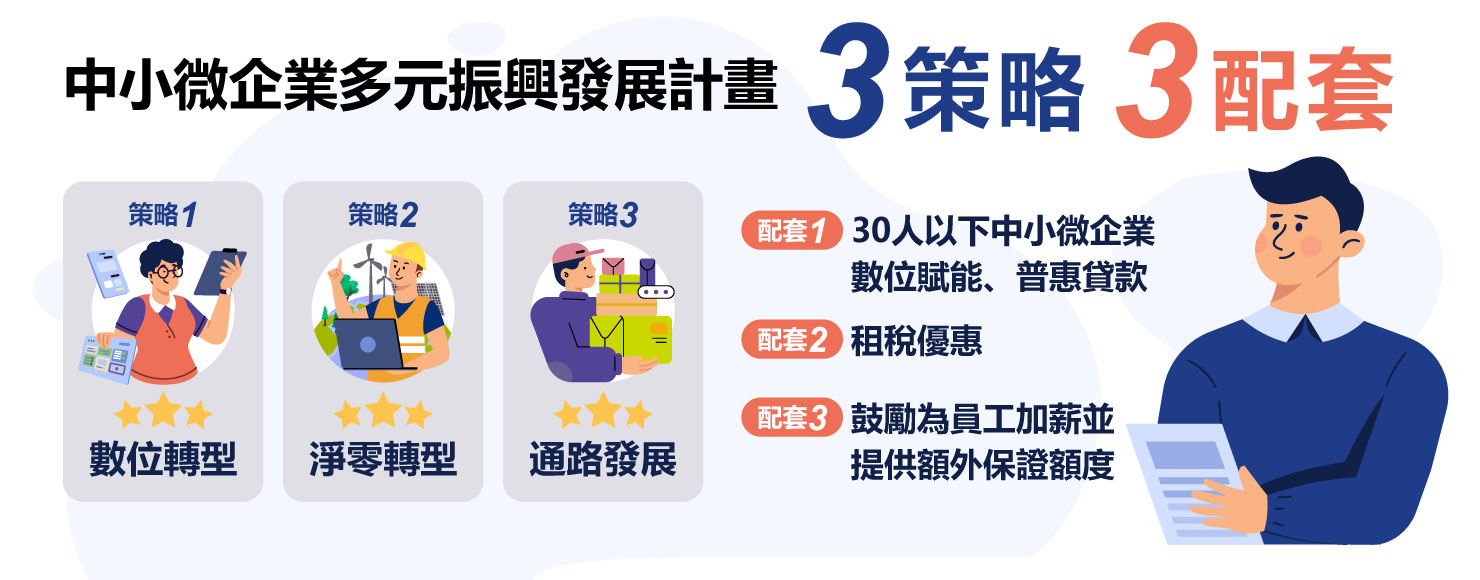

經濟部近年透過「中小微企業多元振興發展計畫」,推動AI導入、循環經濟與綠色製程等技術轉型。這些政策確實讓臺灣中小企業有機會接軌淨零趨勢,但也暴露出「雙重結構」的現象:一邊是受補助扶植、能參加國際論壇的創新團隊;另一邊,則是仍陷於低利潤、缺乏技術支援的廣大傳統企業。

根據中小企業處資料,臺灣中小企業占企業總數99%,但其中超過七成屬於微型企業,平均資本額不到500萬元。這些企業面臨的現實是,連電價上漲、碳費制度都足以動搖營運基礎。對他們而言,「永續」常常是一種「奢侈的語彙」。因此,若政策只強調前端創新,而忽視後端轉型的成本負擔,永續經濟恐怕只會變成少數菁英的語言。

從「展示永續」到「內化永續」

論壇現場以FSC環保木材與再生紙材布展,並設有「淨零留言牆」與「永續飲品」。這些設計無疑展現了誠意,但也引發另一層反思:當永續成為一場「可被拍照的表演」,我們是否忽略了結構層面的轉變?

真正的永續,不在展場,而在供應鏈。臺灣企業若要在國際市場生存,必須面對歐盟碳邊境調整機制(CBAM)與全球ESG報告義務。這意味著,中小企業不僅要學會算碳、減碳,還得調整財務與營運思維。政府的角色,應從「補助者」轉為「制度設計者」——提供稅務誘因、訂定碳透明標準、協助中小企業建立共享減碳平台。否則,永續只會停留在宣示層次。

從公私協力到制度化:下一個十年關鍵

十年來,臺灣的社會創新從邊緣議題走向政策主流,這是值得肯定的歷程。然而,下一階段的挑戰,是如何讓社會創新制度化,融入主流經濟發展架構。

國際經驗提供了明確方向:英國透過「社會價值法案」要求政府採購考慮社會影響,韓國則以「社會經濟振興院」整合政策與資源。臺灣若要持續領先亞洲,必須建立類似的「社會創新基金會」或「永續採購法」,讓社會創新成為制度性需求,而非零星倡議。

同時,我們也應重新思考中小企業政策的核心目標:是追求「產業升級」,還是追求「社會共好」?這兩者並非對立,而是必須並行的雙軌戰略。

榮耀背後的功課

社會企業世界論壇的舉辦,固然象徵國際肯定,也是一面鏡子。它映照出臺灣社會創新十年的努力,更揭露了中小企業永續轉型的焦慮。

真正的挑戰,不在會場裡的發言,而在會場之外的經濟現實。當通膨壓力、電價調整、國際碳規範同時襲來,中小企業如何在永續轉型中不被邊緣化,將決定臺灣未來十年的經濟韌性。

如同諾貝爾經濟學獎得主史迪格里茲(Joseph Stiglitz)所說:「真正的創新,不是讓少數人致富,而是讓更多人不被拋下。」臺灣能否從「展示永續」走向「實踐永續」,正是這場國際榮耀背後最深刻的功課。