報新聞/編輯部

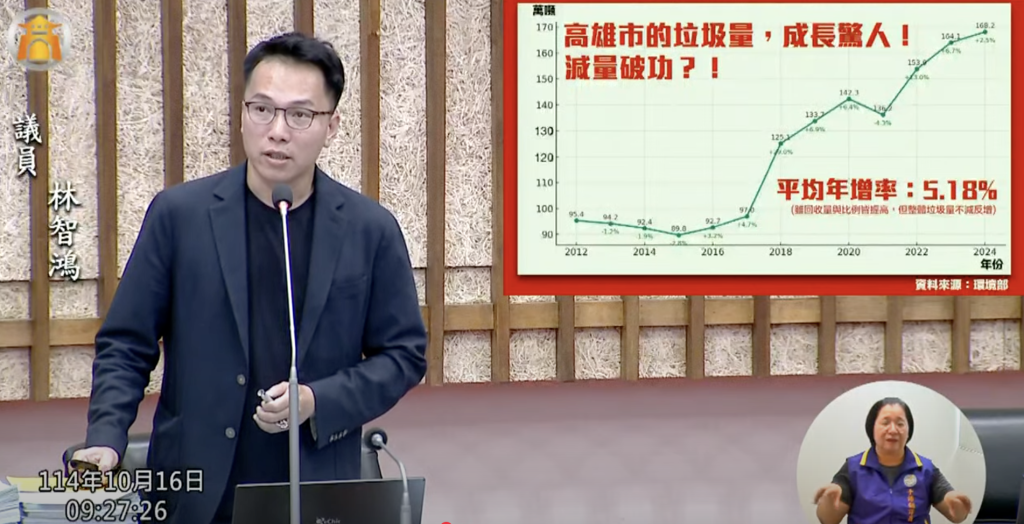

高雄市議員林智鴻今(16)於議會警消衛環部門質詢表示,隨著經濟發展,高雄垃圾量也持續增加,近年以年增率5.18%持續增加,若此一增速未見趨緩,恐於2028年中突破200萬噸大關,這數字還不包含每年數百萬噸計的一般事業廢棄物,反觀垃圾焚化量逐年降低,去年創新低達114萬噸,而近五年四座焚化爐停爐時間,根據環境部資料,甚至每年超過2萬小時。若以最寬鬆之每日5000噸焚燒量(2024年僅為每日3123噸),交叉比對未來趨勢,他擔憂最快7年後就會「爆爐」,屆時「垃圾無處去」將成為全體市民之痛,減廢、增處理量能之策略優化刻不容緩,增加回收率同時,應更新焚化爐;林智鴻更建議高市府,比照美國「國債鐘」設計「高雄垃圾鐘」,警惕相關單位與全體市民應正視有關問題。

林智鴻表示,根據環境部統計數據加以驗算,自2012年起,高雄回收佔一般廢棄物比率雖以每年1.6%之增幅有所改善,去年達63.02%,但同一期間回收垃圾量增幅卻達7.86%,去年創新高為99萬噸,整體一般廢棄物則以每年5.18%的增幅成長,去年達168.2萬噸,可見即便「回收做得好」,但「回收垃圾」與「不可回收垃圾」雙雙飆升,減廢政策恐「破功」,他更以此一增幅估計,2028年中期,高市垃圾量就會突破200萬噸大關,甚至到十年後,2034年就會達到277.4萬噸,增加比今年多出109.2萬噸、相當59%的垃圾,幾乎逼近去年四座焚化爐114萬噸的整年處理量。

林智鴻再檢視高市四座焚化爐停爐時間,發現近五年四座焚化爐每年停爐加總之小時數,皆突破2萬小時大關,最高峰為2023年,達28254小時。垃圾「燒得少」不是「不為」而是「不能」,再不加以改善,預估最快7年後,2032年四座焚化爐就會「爆爐」無法消化;他也認為,雖然市府已著手處理改善硬體設施,例如與民間廠商攜手「南區資源回收廠焚化爐BOT案」,但該爐要回復過往年處理42萬噸水準,也要等到2028年,他擔憂屆時的垃圾量將比過往高出不少,「垃圾處理量能」恐追不上「經濟快速發展」的腳步。

林智鴻提醒,2027年底正是台積電高雄P1至P5廠將正式投產,可以預期2028年後,高雄的產業將宛如「火山爆發」般迅速成長,但若垃圾處理量能無法超前部署,市民垃圾無處去將成大問題,他要求市府應提出具體解方,如同持家須「開源節流」,垃圾也要「減量,增加處理量能」,增加回收率同時,應更新焚化爐,他更用ChatGPT仿照「美國國債鐘」,做了一款「高雄垃圾鐘」,上面有「每人每日製造垃圾量」和「垃圾無處之處理期限」,他認為把這樣的資訊透過電子看板公布給大眾,是能讓市府與市民共同警惕,並凝聚環保共識的做法,建議市府應加以評估。