文/李士華

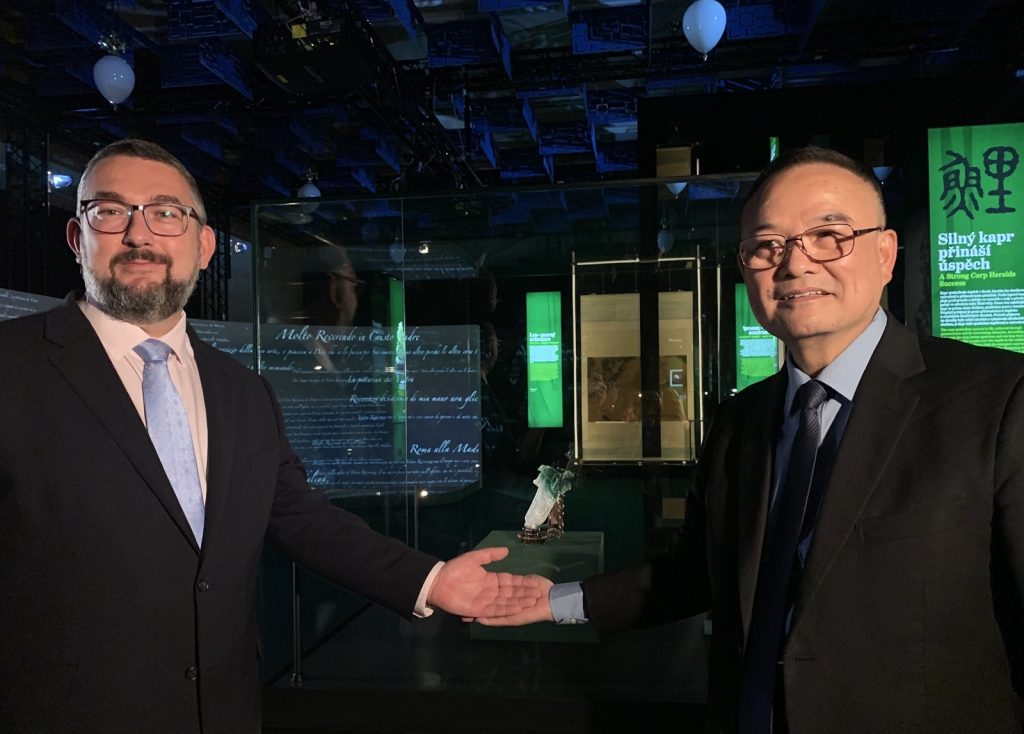

故宫文物是承載中華民族五千年文明的無價瑰寶,其安全與尊嚴牽動着每一位中華兒女的心。近期,台北故宫博物院精選包括翠玉白菜在内的百餘件珍贵文物,遠赴東歐的捷克國家博物館展出,引起各方議論。

政府當局聲稱這是兩國間“文化交流”的盛事,但媒體報導在展出現場存在安全问题,包括主辦單位接獲恐嚇信,再次令人關注 “如何确保國寶文物在海外展出的绝對安全”。

保護國寶,不容任何閃失。这不僅是專業要求,更是我们面對歷史和未来的唯一承诺。

在此,我們必须以最謹慎的態度,追問此次及未来所有赴外展出活動的國寶安全保障問题。

風險評估與安保方案 是否“萬無一失”

文物跨洋過海,遠赴異國他鄉,面臨的風險漫長且複雜:從包装、運輸、佈展、到撤返

;每一環節都可能存在隱患。此次捷克展前夕出现恐嚇信,雖被官方稱為“特定政治動機”的威脅,並聲稱已提升安保等级,但這恰恰暴露了風險评估的明顯不足。

其實,健全的風險評估不應是静態的,而應具備確實響應動態威脅的能力。

策展前是否已對展覽舉辦地的社會安全狀况、當前國際地缘政治,特别是捷克地處歐洲前沿的複雜環境,所可能帶来的潜在風險,進行最高規格的研判?恐嚇信出現後,除了加强現場安保,對於可能出現的極端情况,如恐怖襲擊、有组織犯罪等,是否制定相應的、经過實戰演練的應對方案?

此外,文物安保是高度專業的工作。展方聲明提及文物置于防彈玻璃櫃内並有保全系统,但具體细節:如安保人員的訓練背景、與當地警方的聯線效率、安防系统技術等關鍵信息,民眾知之甚少。

這些措施是否由國際頂尖的文物安保專家参與設計並檢核驗證?其有效性不能僅靠主辦方的“信心喊話”,而需要透明、專業的第三方評估背書。

法律保障及司法免扣押協議是否確實可靠?

文物海外展出最大的法律風險之一,是遭遇司法扣押。

一些個人或组織可能利用當地法律程序,就文物所有權提出争議,試圖扣押展品。為此,國際惯例要求借展國必须通過立法或政府保證等形式,提供司法免扣押的法律保障。

根據外電報導,捷克議會確為此次展覽通過了免扣押法案。

但是,該法案的法律層级如何?能否绝對排除所有可能的法律挑戰?其條款是否涵蓋所有参展文物,且能够對抗未来可能出現的任何形式的債權索賠?歷史上曾有過免扣押保證在複雜法律訴訟中面臨考驗的案例。確保這份法律文件的“確實效益”,也是文物安全回家的前提。

其實,即便有了法律文書,執行細節同樣關鍵。協議中是否明確擬定違約的嚴重後果和追責條款?一旦發生意外,快速有效的法律救濟管道是否已經建立?這需要借展方與出借方的法律專家進行慎密的推演,尤其是後者在此事件中還涉及到複雜的两岸關係。

由於這次展出的故宫文物包括翠玉白菜等無價之寶,有關方面設定的保險金額是否真正反映了文物的歷史、藝術和科學價值?

承保公司的信譽和賠付能力如何?保险條款是否覆蓋了從運輸、展覽到返還全程的所有風險,包括戰争、恐怖主義等通常的除外責任?這些细節關乎一旦發生損失,能否得到實質性的賠償。

此外,備援方案不應是鎖在抽屉裏的文件,而應是深入每一位工作人員心中的行動指南。面對火災、盗窃、突發公共安全事件甚至武裝冲突,展方是否有詳细、可行且經過演練的疏散、轉移和搶救文物的方案?

相關人員是否熟悉流程?與當地應急支援部門的協作是否顺暢?備援方案的有效性直接决定了在危機時刻能否最大程度地減少損失。

结論:面對故宮國寶問題,我們應超越政治的異同,兩岸中華兒女共護之

故宫文物是中華民族的共同财富,其安全超越一切政治分歧。此次台北故宫文物捷克展引發的安全憂慮,是全世界所有關心中華文化人士的共同關切。

我們追問風險評估、法律保障和保險備援方案的每一個细節,均是源于對中華文明瑰寶最深沉的景仰與愛護。

文化的生命力在於交流,但交流必須以安全為绝對基石。

我們呼籲所有涉及國寶外展的兩岸機構,無論位於海峡哪一方,都應秉持最高的專業標準、最透明的操作流程和最嚴谨的安全措施,主動接受社會監督。

唯有如此,才能凝聚全球華人共識,确保中華民族的文化血脉在時間的長河中永遠安然無恙,讓中華文化的文明之火代代相傳。