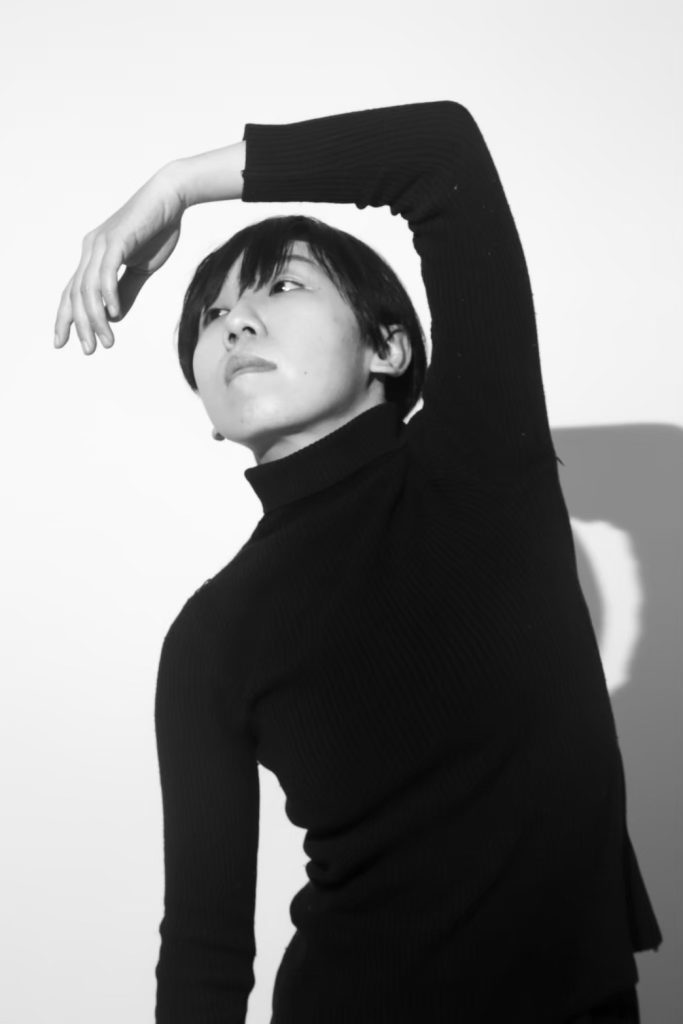

文/郞亞玲

發想各種創作的可能性,

以藝術探索自我與環境間的關聯,

並透過各種媒材、裝置與肢體行為來進一步表達。

與行為藝術相遇

好奇問鍾孟何時開始接觸「行為藝術」?還記得第一次表演的經驗和感觸嗎?外型打扮十分中性,但私底下舉止談吐卻是個小女生的她,徐徐談起和「行為藝術」結緣的初始,可追溯到2019年。她在一間畫室的書架上,無意間閱讀到關於國際知名的台灣行為藝術家謝德慶的作品,讓她瞬間感到震撼與感動。而考進東海美術研究所進修後,奠基於過去創作形式大多以身體為媒材、具有表演性,所以就全心投入行為藝術這個領域創作和研究。

由於熱衷參與全國各地的行為藝術展演相關活動,因而結交許多做行為的藝術家,彼此合作交流,讓她感受到做行為藝術的快樂與趣味。2020年在台中東海附近的一個藝文空間「頂樓」(The Roof),創作了行為作品《在框裡找出口》,算是第一件有意識創作行為藝術的作品。她說:

「這件作品是被謝德慶所啟發。我以重複性的行為去探討時間、框架、慣性 議題,透過觀眾的參與與討論,讓我收穫很多,並且對人與人之間透過藝術而產生共鳴的連結十分感動。」

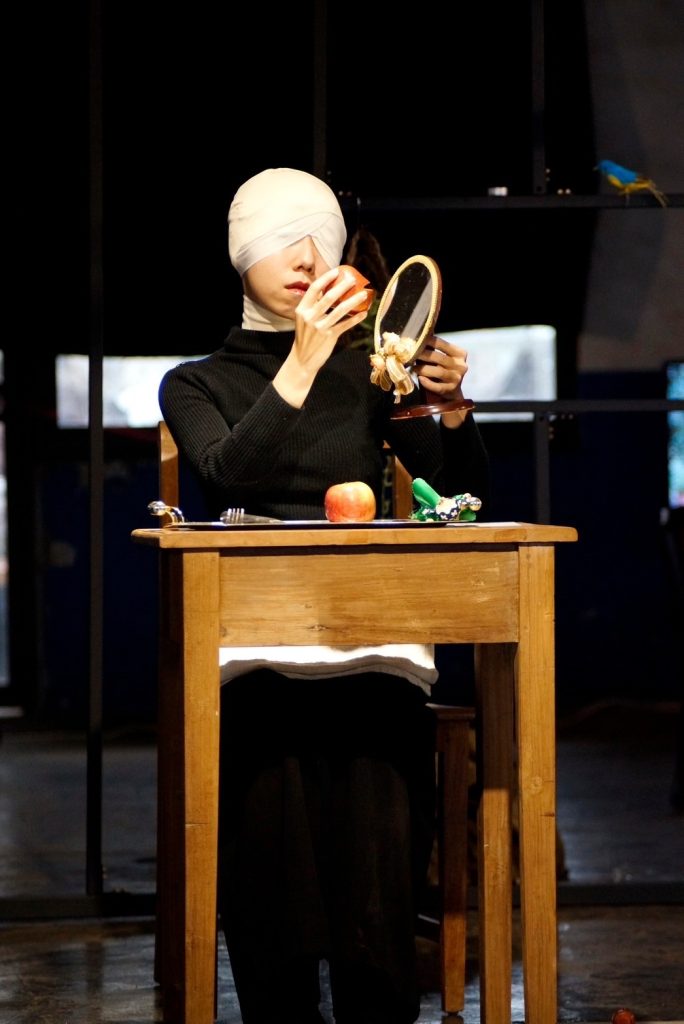

行為藝術/戲劇?

許多人無法區別「行為藝術」與「戲劇」的差別,一般言之,戲劇屬於「表演藝術」的範疇,透過「角色」扮演,敘述「故事」,語言和肢體是其媒介。行為藝術屬「觀念藝術」,偏重肢體表達,語言則非必要,既不強調角色,行動也沒有故事線。此外,空間、道具、服裝造型、音樂等劇場元素的使用,二者大異其趣。鍾孟也曾參加頑石劇團的戲劇演出,問及她覺得行為藝術和戲劇演出的不同?她說:「行為藝術比起戲劇更加真實、貼近創作者自身,沒有既定形式框架,更能自由發揮。」

靠毅力與勇氣堅持創作

雖然近五年「行為藝術」表演逐漸受到藝術圈的重視,也有更多創作者投入,但因行為藝術較不易理解,亦難有商業收益,因此能持續創作演出的藝術家,仍十分有限。但鍾孟一直持續發表新作品,很好奇她的創作驅動力為何?鍾孟不諱言:「主要原因可能是性格偏屬高敏感族群,常感受生活中太多痛苦、壓抑。承認自己是個內心脆弱沒安全感的人,因此需要透過藝術來舒壓與療癒自我。」

裝置作品《框限之外》系列說了甚麼?

「身體溯源」個展中,鍾孟以詩一般的語言寫下:「創作始於身體原始的慾念⋯⋯在動態中,我得以被看見」。這不是一場僅屬視覺的饗宴,而是靈魂與身體共舞的儀式,是慾念與力道在空間中留下呼吸與回聲。

談及這一次巡迴展出的主題內容?她自述:「以身體作為通道,穿越記憶、情緒與時間的縫隙,在創作中一次次回望與轉化。展覽《身體溯源》是彙整創作者過往創作與延伸,從個人經驗出發,回應當下社會,如何重新與身體展開新的對話。」。她將近年創作脈絡中對「女性身體」、「觀看關係」與「身體作為經驗容器」的關注,發展出裝置系列作品《框限之外》。將過去作品中時常使用的元素,加以拼貼實驗,過程更多是在探索媒材的可能性。這系列作品共七件裝置,均以絲襪包覆木製框架與棉絮,建構出柔軟卻緊繃、扁平而碎裂的身體形象,具象化身體的慾望與記憶中的動態符碼。絲襪的修飾偽裝、包裹保護;木製框架的延展和拘限;棉絮的柔軟彈性,交織成女性獨特的美之變奏曲,是先天也是後天的,是主觀也是客觀的,是當下也是永恆。

因此,展出現場雖無法看見鍾孟即時的演出,但她的裝置藝術,仍可窺見她重整這些對身體行動關照的企圖。有觀眾回饋道:「直覺聯想到子宮、內臟、母性能量、性、宇宙感(影像與光影的空間)、私密的、安靜的、女性的身體、詩意、內在世界、框架、約束壓力……」

行動與裝置-女性身體的覺醒與反饋自我

連續參觀過鍾孟兩場展出的觀念藝術家徐皎雲,對鍾孟探討女性身體的行動與裝置頗有共鳴。她說;

「身體溯源」為展覽主題,已經為她的創作語彙破題,「身體」便是她創作的載體,透過錄像裝置上行為藝術的展演,看得出她努力嘗試掙扎某種身體上的牽制,以及內外在的環境與觀念上的束縛,同時也在釋出某種沒有標準答案的疑問:「究竟我們擁有的是一具怎麼樣的軀殼?」又或者該問:「我們可以如何擁抱我們自己?」。

行動化為裝置時,這樣的提問,也在她的裝置作品上出現有趣的連結,各式各樣如同肌膚團塊的團狀物,模糊又充滿暗示的人體部位,用具有彈性的絲襪和反射自我的鏡面,當觀者在觀看作品同時,也意外成了自己的觀看者。鏡面的不同角度,時而看見、時而不見,看與不看之間,是否藉由這檔展覽,我們又給了自己重新觀看並檢視自己的另一個契機呢?就等待觀者自己去挖掘,那些被藏在作品裡的悄悄話吧!

鍾孟 個人介紹

屬於體感型創作者,喜歡透過媒材、肢體與行為進一步表達。藉由藝術去經驗並探索未知領域, 並同時多方學習各類不同形式的創作(舞踏、優人劇場表演課、接觸即興、布袋戲、偶戲職人學 校等),藉此讓本能狀態得已被挖掘。透過不同媒介跨域實踐在日常中,深入自身命題發現更多可能性,並在學術中重整脈絡(東海美術研究所),進一步探問生命的價值與意義,持續在完整自己的路上。

創作經歷:

1.個展「身體溯源」(展覽空間:東海43號、東海大學藝術中心、亞書藝所巡迴展)2025

2.阿川行為群「相同但不同」OPEN CALL—行為藝術「身體島形」(行為創作/台南河樂廣場)2025

3.電影展覽「我和我們的故事」的開幕演出—行為藝術「殘留」(行為創作/雲科大藝術中心)2025

4.台南藝術節_阿索比不存在劇場遊牧計劃「行為野餐」(行為藝術/台南公園)2024

5.貧窮人的台中展覽—開幕展覽演出「日常非日常」舞蹈劇場(肢體x影像x劇場/台中 衡道堂)2024

6.頑石劇團「泅向自由之島-崔小萍的餐桌對話」(肢體/台中場-亞書藝所小劇場/台北場-永安藝文館)2023

7.「誰殺了比利比利」電影展演開幕演出(行為創作/台中放送局)2023

8.喚喚藝術節「肢語碎形」(肢體x影像x實驗劇場x展覽x工作坊/台中玩劇島小劇場)2023

9.偶戲衝擊波「分裂」(創作暨演出/台北偶戲館)2023

10.消失的聲音-台東美術館聲音藝術節「水墨 X 鑲嵌」(演員)2022

11.身體聚會所-舞蹈馬拉松「身形 /番茄是水果還是蔬菜」 (物件劇場x肢體創作/地點:華山文創園區)2022

12.艋舺國際舞蹈節「身/形」 (肢體/行為/錄像/地點:台北糖廍文化園區)

13.頑石劇團主辦行為藝術展演—「我以為的普遍而言/私領域」(創作暨演出/台中 篤行1913)