【許家源記者 / 綜合報導】

十年來,他是社區大樓裡最令人安心的存在。王先生,56歲,總是筆挺制服、親切問候、包裹準確送達。但從某天開始,他在熟悉的停車場找不到出口,記不起哪戶叫了外送,甚至連對講機的操作都不再得心應手——一個向來稱職的保全大哥,工作力逐漸「失焦」。這不只是老化,後來證實,是年輕型失智症悄悄發作。

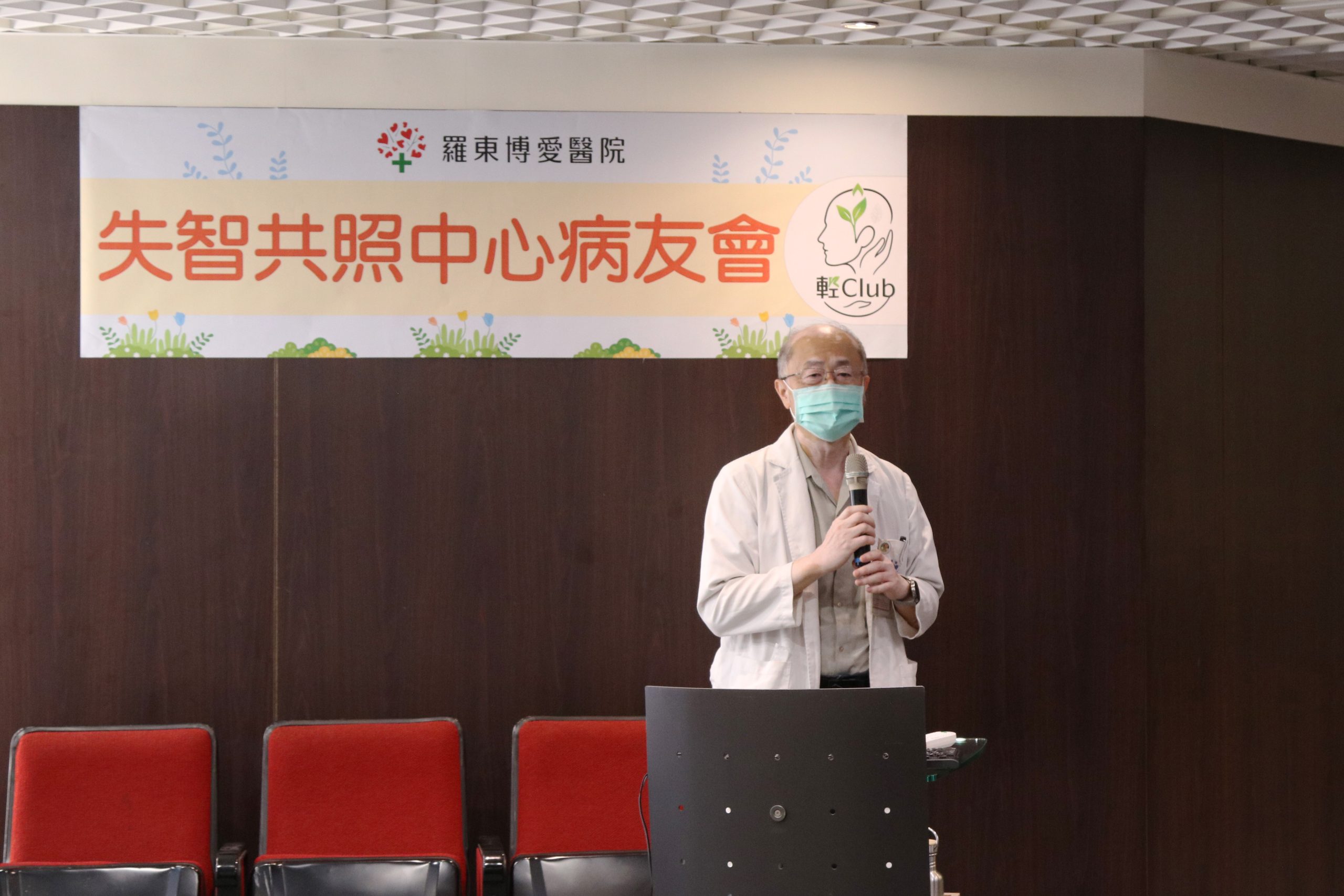

「很多人以為失智只發生在老年人,但其實年輕型失智症早就在人群中蔓延,」羅東博愛醫院失智共同照護中心主任劉競雄說。這類患者多數在職場上出現異常——如判斷力下降、語言混亂、方向感錯亂,卻常被誤以為是中年倦怠、情緒低潮,錯失黃金診斷期。病因多與遺傳與阿茲海默症病理相關,已可透過Amyloid PET或血液、腦脊髓液檢查來輔助確診,且新型藥物治療正在打開延緩退化的可能。

確診後,王先生離開了保全崗位,但他沒被丟下。在醫療團隊協助下,他走入樂智據點,重新學習記憶訓練、參加社交活動,也加入了宜蘭第一場「年輕型失智病友會」。從個人病史到公共倡議,宜蘭的照護網逐步建立,由縣府、醫療與社福單位共同串起支持。神經內科醫師提醒:「症狀常像憂鬱、焦慮,但真正的關鍵,是你願不願意陪他多問一句。」這場疾病不只關乎醫學,而是整個社會對「認知退化」的重新理解與接住。

新聞來源:羅東博愛醫院